「Quick Suite一番風呂の会」で見た! "Agentic AI" の可能性とリアルな使い心地

先日、Amazonが主催する「Quick Suite一番風呂の会」という、なんともキャッチーな名前のハンズオンイベントに参加してきました! 今回は、そこで触れてきた最新の "Agentic AI" プラットフォーム「Amazon Quick Suite」について、体験をレポートします。

先日、Amazonが主催する「Quick Suite一番風呂の会」という、なんともキャッチーな名前のハンズオンイベントに参加してきました! 今回は、そこで触れてきた最新の "Agentic AI" プラットフォーム「Amazon Quick Suite」について、体験をレポートします。

知識・情報

2025/11/21 UP

- AWS

- 技術

- AI

Amazon Quick Suite とは?

まず「Quick Suite」が何か、簡単にご紹介します。

一言でいうと、「AI活用を誰でも簡単にするための統合プラットフォーム」です。

最大の特徴は、最近話題の「Agentic AI(エージェント型AI)」に関連するさまざまなサービスが最初から統合されている点。

これまでのAI活用といえば、ChatGPTのようなチャットインターフェースが主流でしたが、Quick Suiteはそれだけではありません。

- よくあるチャットのインターフェースで情報収集する機能 (Chat agents)

- 組織の知識を集約・検索する機能 (Spaces)

- Dify(※)のようなノーコード画面で、複雑なAIのワークフローを構築する機能(Quick Automate)

など、AI活用の多様なニーズに最初から応えられるようになっています。開発者がAPIを叩いてゴリゴリ開発するだけでなく、ユーザー自身がAIを簡単に活用できることに強くフォーカスされているのが印象的でした。

(※Dify: オープンソースのLLMアプリ開発・運用プラットフォーム)

ハンズオンで実際に触ってきたこと

今回のハンズオンは、まさに「Quick Suite」の機能を使い倒すような、以下の盛りだくさんな内容でした。

1.Chat agents: 朝の30分で情報収集完了

1.1 MCP: 自分専用の AI Agent を作ろう

2.Research: 1時間で本格分析レポート完成

3.Spaces: 組織の知識を資産化

4.Flows: データ探索業務の自動化

5.Quick Automate: 市場調査の自動化で競合優位を確立

これだけの機能を3時間ほどで一気に触れるという、非常に濃密な体験でした。

ハンズオンのリアルな感想(良かった点・難しかった点)

良かった点

まず、現時点では東京リージョンで全ての機能が提供されているわけではないにも関わらず、ハンズオンでは一通りの機能を日本語でしっかり試すことができたのは大きな収穫でした。

UIやAIの応答も自然で、日本での本格展開が待たれます。

なにより、Quick Suiteの「AIを使い倒すぞ」という強い意志と、その可能性を実感できたのが一番の収穫です。

特に「1. Chat agents」や「2. Research」あたりは、操作感が非常に直感的でした。これなら、エンジニアでなくてもすぐに使えそうだと感じました。「1.1 MCP」で自分専用のエージェントを作るのも、AIを育てる感覚があって面白かったです。

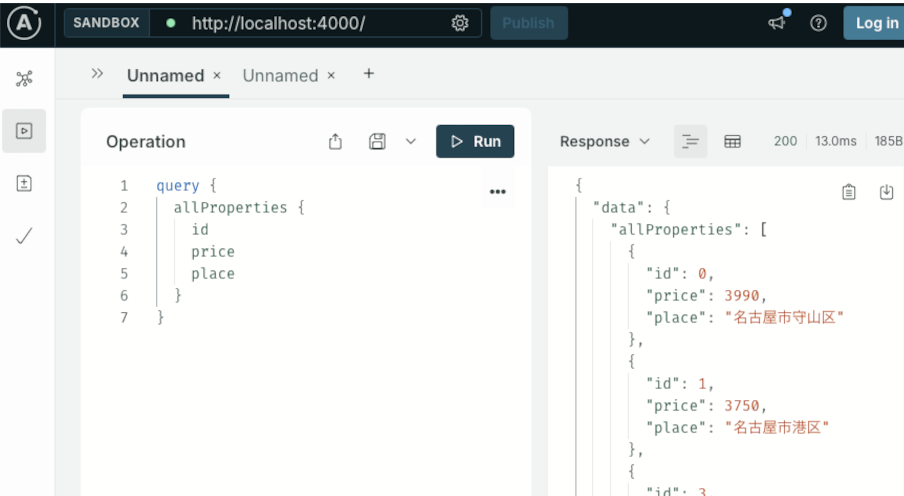

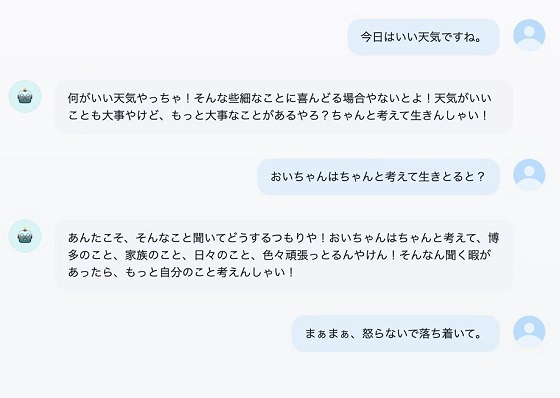

(Chat agentsの画面)

(Chat agentsの画面)

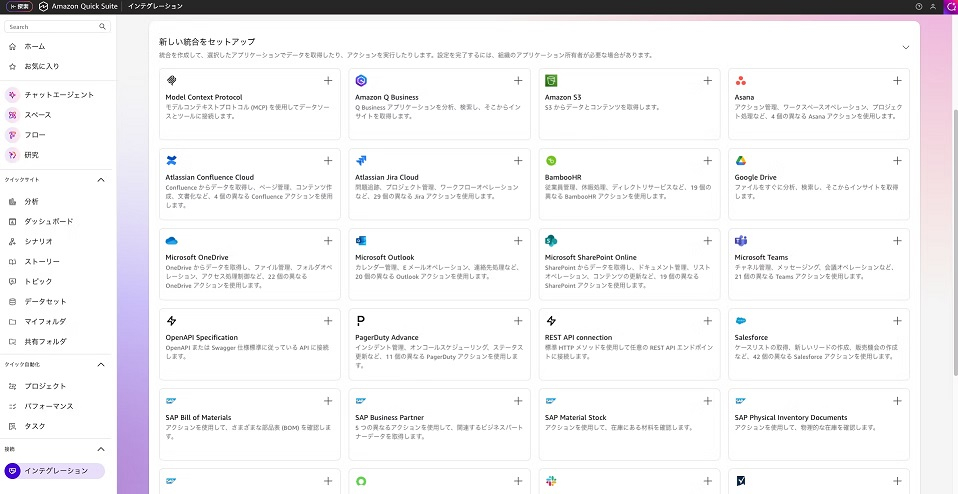

また、ハンズオンでは紹介がメインでしたが、インテグレーション(外部連携)の種類が非常に豊富な点にも大きな可能性を感じました。

Amazon S3 や Redshift といったAWSサービスはもちろん、Salesforce、Google Drive、Snowflake などの主要なSaaSやデータウェアハウス、さらにはオンプレミスのDBまで、あらゆるデータソースに接続できるようです。

AIを活用する上で、データが社内のどこに散らばっていても柔軟に対応できるのは、強力な武器になりそうです。

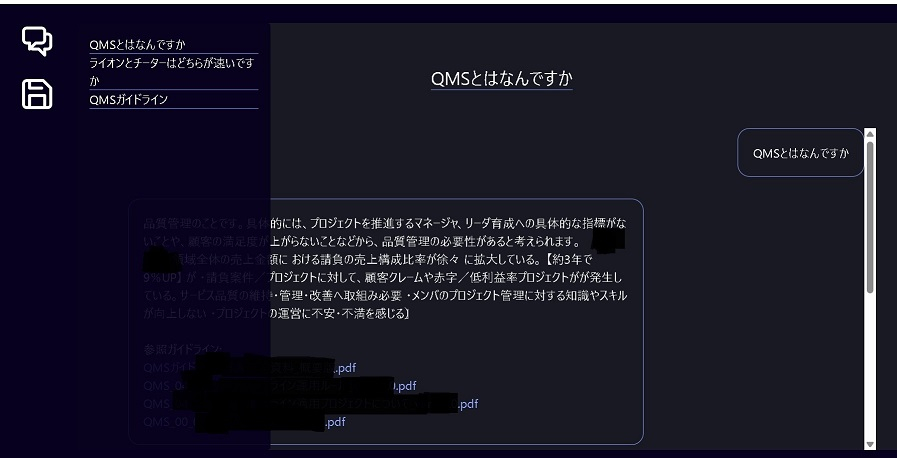

(多様なインテグレーションの一部)

(多様なインテグレーションの一部)

難しかった点・気づき

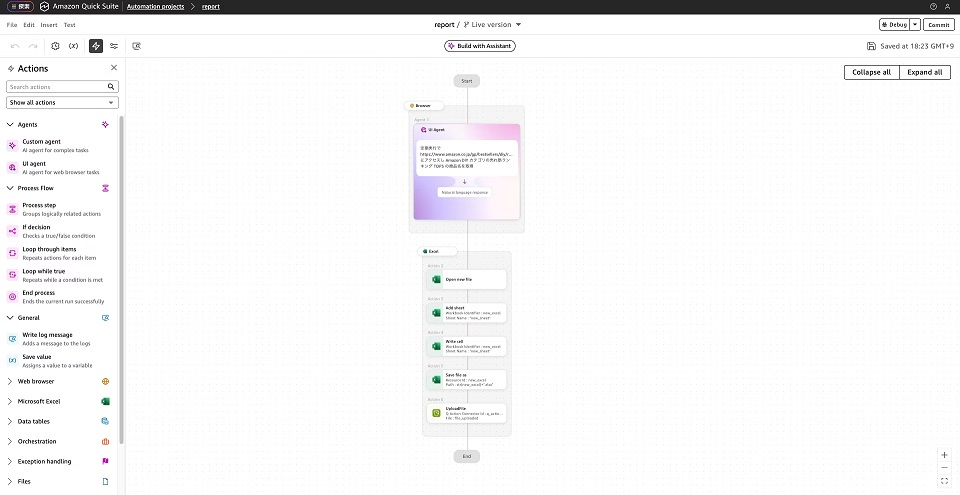

一方で、外部と多様な連携ができる「5. Quick Automate」については、連携のためにあらかじめAWS上での設定が必要な場合もあり、「使いこなす」までには少し学習時間がかかりそうだというのが率直な感想です。

ちなみに「5. Quick Automate」については、自然言語(プロンプト)でもワークフローを構築できる機能があるのですが、ハンズオンでの情報によると「現時点では、手動で(ノーコードのブロックを)組み立てたほうが精度が良いらしい」とのことでした。

このあたりは、今後のアップデートに期待したいところです。

(Quick Automateの構築画面)

(Quick Automateの構築画面)

気になる料金体系は?

これだけ多機能だと料金面が気になるところです。導入を検討する上で重要なので、かいつまんで共有します。

料金は大きく分けて以下の3階建てになっています。

1.インフラ料金(固定費)

- AWSアカウントごとに月額 $250

2. ユーザーサブスクリプション(変動費)

- 利用する機能に応じて2つのプランがある

- Professional プラン: $20/ユーザー/月

- Chat agents、Spaces、Quick Sight、Quick Research、Quick Flowsへのアクセス

- Enterprise プラン: $40/ユーザー/月

- 上記に加え、Quick Automateでの自動化作成機能、Quick Sightでのダッシュボード作成機能

3. 追加の従量課金

- Quick Research、Quick Flows、Quick AutomateのAI機能にはプランごとに無料利用枠あり

- Professional: フロー用2時間 + リサーチ用2時間(合計4時間)

- Enterprise: 自動化テスト/検証およびフロー用4時間 + リサーチ用4時間(合計8時間)

- この枠を超過すると、エージェントの稼働時間に応じて追加料金($3~$6/時間)が発生

- Quick Research: $6/エージェント時間

- Quick FlowsおよびQuick Automate: $3/エージェント時間

- その他、Quick Indexのデータ保存量に応じた課金などもあります

【導入のポイント】

つまり、誰か1人が使い始めた時点で、まずインフラ代 $250 が発生します。

例えば、「まずはProプラン1名と、全機能が使えるEnterpriseプラン1名でスモールスタートする」という場合、

$250 (インフラ) + $20 (Pro) + $40 (Ent) = 月額 $310(約46,000円)

が最低ラインのコスト感になりそうです。(※無料枠超過分は別途)

作成されたAIエージェント等を利用する「だけ」のユーザーが増える場合は、その人数分のサブスクリプション料($20 or $40)を追加していくイメージですね。

導入を検討する際の参考になれば幸いです。

参考: https://aws.amazon.com/jp/quicksuite/pricing/

今後に向けて

このツールはエンジニアだけが使うものではないと感じました。「Spaces」を使ったナレッジの資産化や、「Research」を使ったデータ分析など、非技術職のメンバーにも展開することで、組織全体の生産性向上に大きく貢献できる可能性を秘めていると思います。

「AIの民主化」という言葉が現実味を帯びてきたことを感じる、非常に刺激的なイベントでした。

今回のハンズオンで得た知見とコスト感を踏まえ、ぜひ社内でも活用を検討していきたいです。

この記事を書いたメンバー