社内生成AI開発で得た学びと成果 ─ AWS × RAGで構築したQMSチャットボット事例

昨今の生成AI技術の発達により、それらのサービスをうまく扱えるエンジニアの育成が重要になってきています。

今回はパソナで行われた生成AIを用いた社内開発プロジェクトについてご紹介いたします。

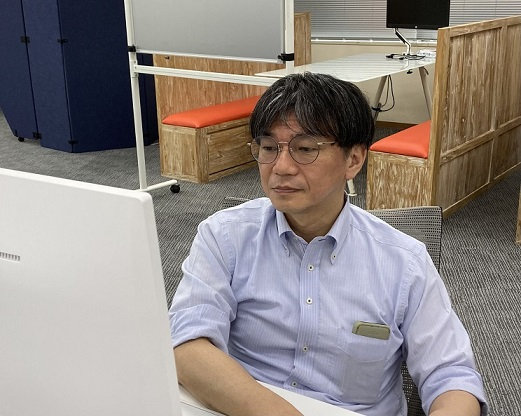

プロジェクトリーダーをされた河内さんのインタビュー内容を載せてありますので、是非ご覧ください。

昨今の生成AI技術の発達により、それらのサービスをうまく扱えるエンジニアの育成が重要になってきています。

今回はパソナで行われた生成AIを用いた社内開発プロジェクトについてご紹介いたします。

プロジェクトリーダーをされた河内さんのインタビュー内容を載せてありますので、是非ご覧ください。

スキルアップ

2025/10/10 UP

- 業務効率化

- AI

- 開発

プロジェクトリーダーのご紹介

AIソリューションチーム 河内さん

画像認識などのAI関係のPOC開発などをメインに、最近は生成AIも触っており、数名のメンバーをまとめるリーダーをしています。

GCPをメインにしてきましたが、今回は未経験のAWS領域でチャレンジすることとなりました。

社内での生成AI活用事例

普段生成AIが社内でどのように使われているか: 普段はMSのCopilotやGoogle Gemini、Github Copilotをメインで使っています。 案件によっては最新のAIサービスの検証もしていたりします。 具体的な活用事例: 壁打ち、コードの確認、忘れやすい項目を思い出すなどなど。 新しいAIサービスの情報収集も欠かせません。

プロジェクト概要

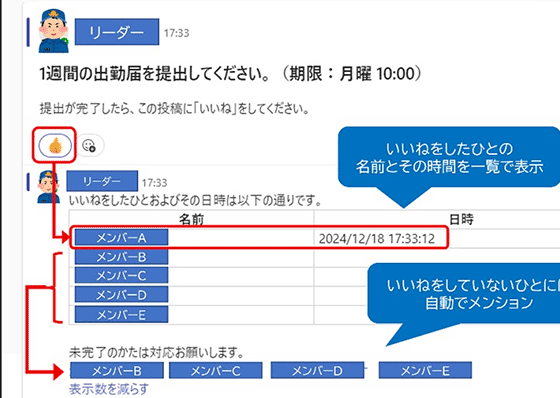

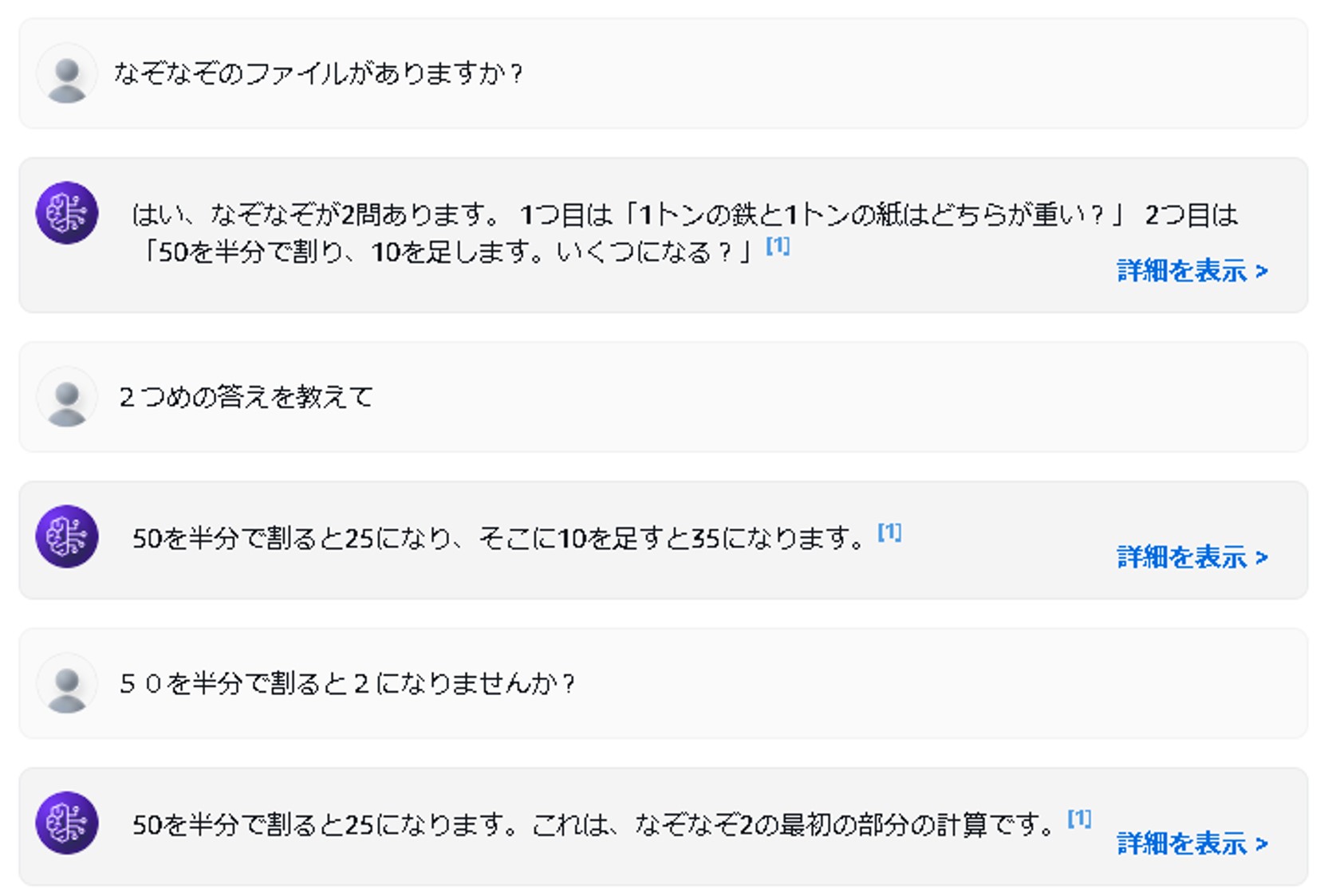

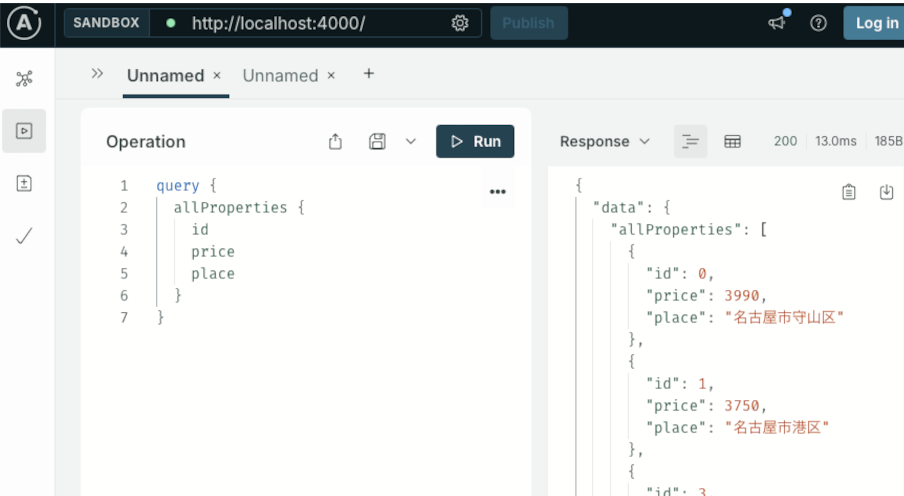

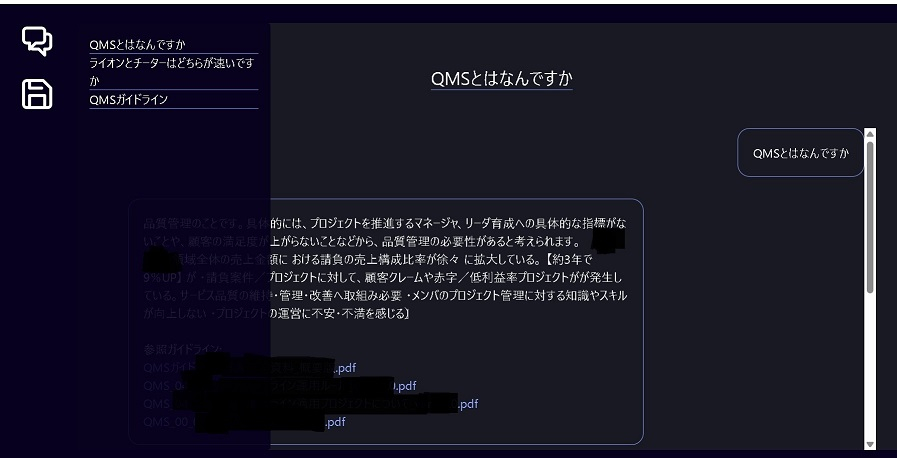

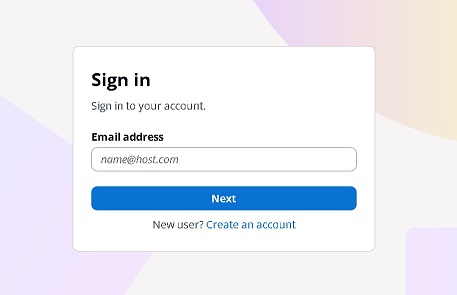

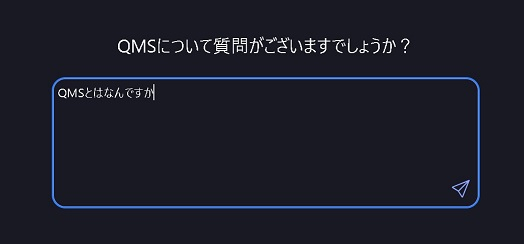

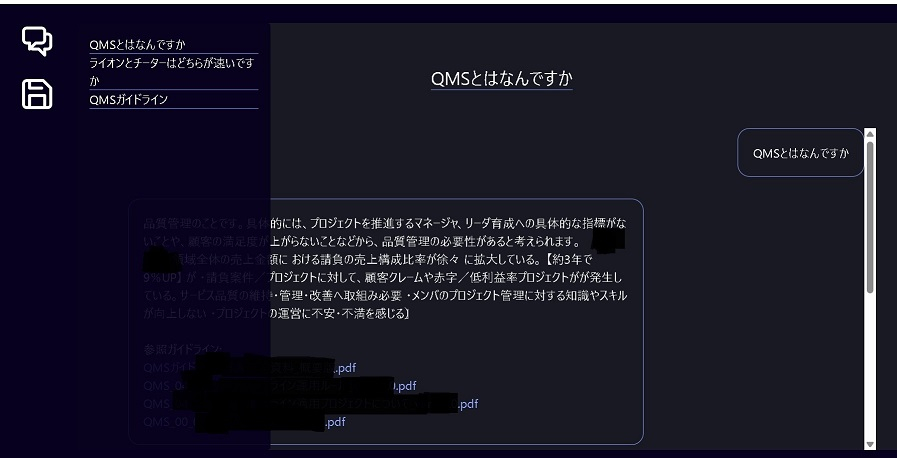

生成AI開発プロジェクトの目的・背景: 以下を目的として社内生成AI開発が始まりました。 ・社内メンバーの生成AIへの知見を深め、今後の案件を意識した対応力を身に着ける。 ・チームで開発することを学ぶ。 ・社内の問題点を生成AIを使って解決する。 メンバー構成・体制: ・リーダーとして河内さん ・フロントエンド(FE)で若手2名+先輩社員 ・バックエンド(BE)で若手2名+先輩社員 という体制になります。 どういったものを作ったのか: QMS(品質管理)に関する社内資料のチャットボットを作成しました。 PDFやエクセルなどのドキュメント類から回答を生成するRAGを構築しており、社内からのみアクセス可能になっています。 いくつか画面のサンプルを載せていきます。

ログイン画面はAWSのサービスで提供されているものを使っています。

画面は極力シンプルにすることにしました。

保存された質問を見る画面です。参照元のファイルへのリンクが記載されています。

テクノロジー・ソリューション

使用しているAI技術・ツール・システム: 用意した文書から回答を生成するRAGの構築に使われている技術はこちら ・AWS(Bedrock,ECS,Cognito,Lambda,RDS,CloudFront) ・Docker,react,tailwind,storybook,python,FAISS,langchain 導入理由、選定基準: すでに他のクラウドサービスを使っての開発が進む話もあり、今回は実績作りも兼ねてAWSを使おうという事になりました。 多くの記事が公開されている事もあり、すぐ情報が集まるのも良い点でした。 開発手法や運用方法: スクラムのような形で進み、Backlogで課題管理、クリーンアーキテクチャ

導入・運用で苦労した点

技術的な課題: 若手メンバー中心なので生成AI初心者が勉強しながら進めていったので大変な面もあった。 手を動かして理解しながらやらないと、知識として定着していかない。 組織内コミュニケーションの工夫: FE、BEそれぞれのチームのコミュニケーションは定例会等をしていたので良かったが、フロントエンド、バックエンドでのコミュニケーションがもう少しスムーズに出来たら良かった。 セキュリティ・ガバナンス面の配慮: ユーザー認証やIPアドレス制限などを入れてセキュリティに配慮したシステムを作る事ができた。 余裕があれば監視なども強化したかった。 全体通してのコメント: 自分で手を動かしてみないと分からないところがあるので、若手メンバーの開発経験を積むことができて良かったです。 分からないところを自分で調べて、自主的に動いてくれたメンバーに感謝申し上げます。

最後に

プロジェクトの振り返りの内容を抜粋します。 ・良かった点としては、進捗やスケジュールの管理ができたこと、新しい技術(例:tailwind, storybook, AWS, Cognitoなど)や手法(クリーンアーキテクチャ、バックエンド・フロント連携など)に取り組めたことなど ・課題点としては、タスクやプルリクエストの粒度が大きくなりすぎたことによるレビューや修正頻度の低下、スケジュールや作業時間の見積もりの甘さ、依存関係トラブルや環境構築への対応、API設計やコード構成の精度不足、GitHubブランチ運用や情報連携の課題など ・今後の取り組みとしては、タスクを小分けにしてこまめにレビューをもらうこと、品質の高い・再利用しやすい・読みやすいコードを意識すること、正確なAPI設計や構成、設計段階からの全体像把握、優先順位付けやスケジュール調整、そしてコミュニケーションの強化などが挙げられており、継続して新しい技術の習得や、ユーザー目線での実装を意識する姿勢などもあがっていました。 ・総じて、プロジェクトを通じて多様な技術や体験を得ることができた一方で、開発手法やプロセス、設計やコミュニケーションにおける今後の改善点も明確になった振り返りとなっています 今回作成したQMSチャットボットは、 若手エンジニアが実際に手を動かして使い方を学ぶ、とても良い機会になったかと思います。 また、AI活用の案件に携わる者も排出できていますので、取り組みは大成功だったと考えます。 改めまして、本プロジェクトに関わってくださった皆様に感謝申し上げます。