【体験談】文系卒、未経験からエンジニア1年やってみてどーだった?

2024年3月 未曽有のパンデミックに収束の兆しが見えた春、経営学部を卒業し未経験ながらエンジニアとしての社会人生活をスタートさせた私にとって、この1年間は学びと気づきの連続でした。 学生時代は独学で少しプログラミングに触れた程度で、本格的なITスキルがあったわけではありませんでしたが、「リモートワークができる!」「未経験歓迎!」といった求人広告に背中を押され、思い切って飛び込んでみたITの世界。 実際に働いてみると、自分の想像を超えるタスクのスピード感や求められるコミュニケーション能力、そして日々変化する技術への対応が求められました。 本記事では、文系出身でエンジニアとなった私が入社から1年間で経験した業務内容、配属までの流れ、勉強に対する意識変化を中心とした成長や気づきを共有できればと思います。少しでもこの記事に共感していただける方がいらっしゃれば幸いです。

2024年3月 未曽有のパンデミックに収束の兆しが見えた春、経営学部を卒業し未経験ながらエンジニアとしての社会人生活をスタートさせた私にとって、この1年間は学びと気づきの連続でした。 学生時代は独学で少しプログラミングに触れた程度で、本格的なITスキルがあったわけではありませんでしたが、「リモートワークができる!」「未経験歓迎!」といった求人広告に背中を押され、思い切って飛び込んでみたITの世界。 実際に働いてみると、自分の想像を超えるタスクのスピード感や求められるコミュニケーション能力、そして日々変化する技術への対応が求められました。 本記事では、文系出身でエンジニアとなった私が入社から1年間で経験した業務内容、配属までの流れ、勉強に対する意識変化を中心とした成長や気づきを共有できればと思います。少しでもこの記事に共感していただける方がいらっしゃれば幸いです。

キャリア

2025/07/25 UP

- キャリアパス

- 開発

- 技術

結論~エンジニアになってどうだった?~

結論から申し上げると、文系からエンジニアというキャリアパスを選んで私は良かったと思います。 というのも、この1年、エンジニアとして、社会人として、新入社員として多くの成功と挫折を経験しましたが「ITの力を使って課題を解決するためにモノや仕組みを創り出す」ということに携われることが楽しく、学生時代にこれまで学んできたこととは縁のないエンジニアになる選択肢を取ってよかったと思っているからです。 とはいえ「どんな業務やっているの?」「本当に文系からエンジニアとして働けているの?」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。次の章では私の日々の業務や入社してからの流れについて注目しこの1年間について振り返っていきます。

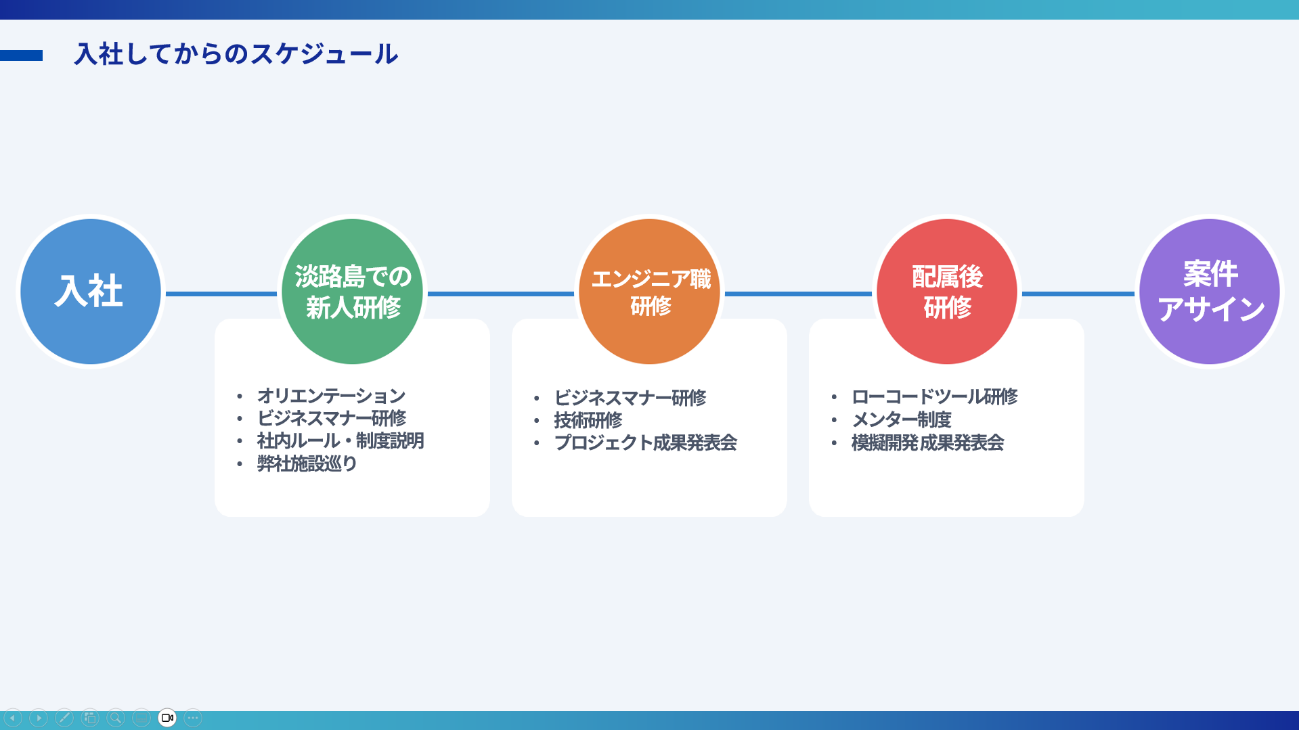

入社から配属までの流れ

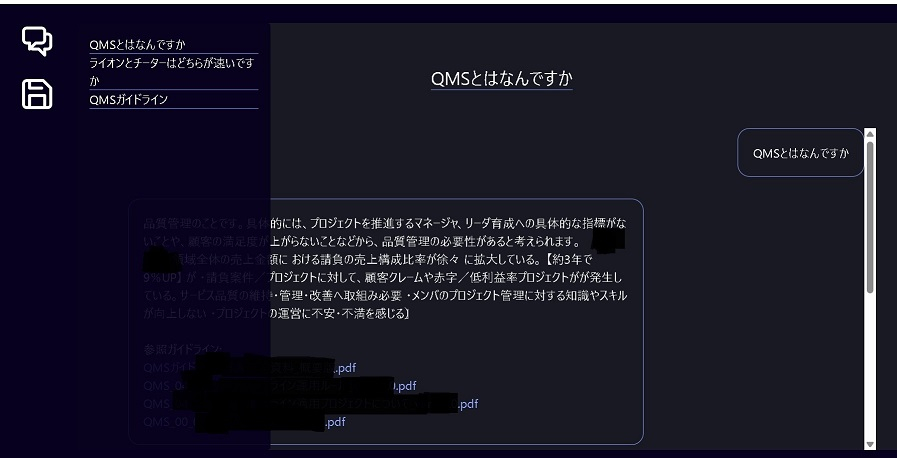

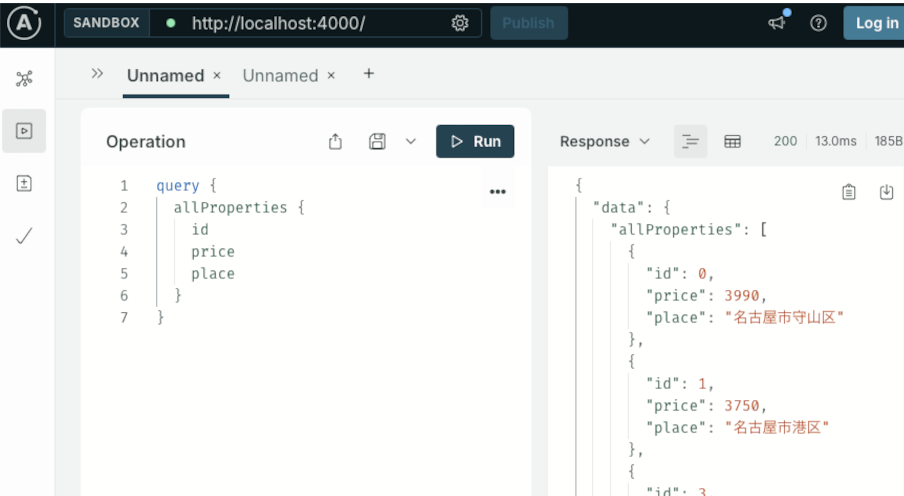

現在は主にサイボウズ社が展開しているkintoneというクラウドサービスの導入支援やkintoneを活用したお客様の業務課題の解決支援を行っています。(俗にいうノーコードエンジニアです!) 具体的には、kintoneで何をするかを決める要件定義からアプリやシステムを構築・導入支援・保守運用まで幅広く行っております。中でも私の業務としてはお客様との要件ヒアリングに同席して議事録を作成・共有することや、要望を満たすシステムがkintoneで実現可能か検証する業務が多く、要件定義フェーズからプロトタイプ作成まで関わりました。

日々の業務

内定~入社

大学3年生の頃、スカウトサイトを通じて現在の会社の人事担当者から声がかかり、カジュアル面談や面接を経て内定をいただきました。 入社前には技術への勉強としてITパスポートを取得することや、HTML/CSS、JavaScriptをはじめ初学者でも理解しやすい言語にて「プログラムとは何か?」をざっくり把握し、少しでもエンジニアとしてのキャリアを歩むための準備を進めていきました。 また知識の勉強以外にも「エンジニアとしてどのようなキャリアを歩んでいきたいか?」といった今後のキャリアビジョンも言語化し考えておきました。(実際このキャリアビジョンの言語化が、仕事で行き詰まった際に役立っている様な気がします…)

淡路島での新入社員研修

入社してから5日間、弊社の本社機能のある淡路島にて入社式並びに新入社員研修に参加しました。 新入社員研修ではグループ会社の新入社員と一緒に社会人としてのマナーや心構え、ビジネススキルを学びました。 研修では先輩社員がインストラクターとなり、温かくも厳しい雰囲気の中、「学生ではなく社会人、企業人としてどのような知識・振る舞いが必要か」を座学・実習を通じて理解しました。

エンジニア職研修

淡路島での研修後東京に戻り、3か月間のエンジニア職研修がスタートしました。 研修は大きく2つあり、淡路島で学んだことを基礎としたビジネスマナー研修と、要件定義の方法や仮想環境を使用したサーバー構築など幅広くエンジニアとして働くために必要な知識について学ぶ技術研修の2つがありました。 特にビジネスマナー研修では実際に実務を想定して日程調整や社内コミュニケーションについてワークを行い、同期やインストラクターからのフィードバックから課題を見つけて改善しながら切磋琢磨していきました。 エンジニア職研修では日々教わる技術に対して楽しさを感じつつも、毎日同じ時間・同じ空間を共有しているはずの同期との技術的な理解度での遅れを痛感し、「本当にエンジニアとして今後やっていけるか?」「配属されてから業務ができるのか?」「先輩と同じスピードで仕事をしていけるのであろうか?」といった期待と不安が入り混じる日々でもありました。 しかし、研修で学んだことを振り返って整理する時間を設けたことや、身近な理解度の高い同期に質問をして理解を深めることを通じてその不安を解消していきました。 研修の最後には集大成となる成果発表会を行いました。こちらの成果発表会では模擬プロジェクトを想定して稼働し、「新入社員が入社してからどのように成長したのかを配属される上長に伝えたい」といった要件から「私たち新入社員全員がこれまでの研修をどのように頑張り・どう成長したか」をまとめ、スライドや発表原稿といった成果物を作成し、成果発表会を行うことで上長並びに配属後関係者に成果を知ってもらうことをプロジェクトのゴールとしました。 本プロジェクトではPM(プロジェクトマネージャー)を務め、新入社員ながら、同期26名と一緒にひとつの方向に向かって認識を揃え、視座や視野を高くしつつ複数の人とコミュニケーションをとって円滑にプロジェクトを進めていく難しさを体感しました。 (紆余曲折ありましたが、結果的に社内各所からお褒めの言葉をいただき、クライアントからも満足していただけた発表をすることができました◎)

正式配属・配属後研修

配属後にも研修が続き、今後案件で使用する各種ローコードツールについて実際にアプリを作り学習を進めていきました。 また技術に関する研修以外にも、年次の近い先輩社員がメンターとなってサポートをしていただくメンター制度があり、「どんなことでもまずはやってみる」「わからないことは調べた上で素直に尋ねる」という意識を持つようになりました。

案件アサイン

配属後は、いきなり大きなプロジェクトに深く関わることは多くなかったですが、既存案件にて議事録作成や検証業務、先輩のサポート業務などを担当しつつ、自主的に技術検証を進める方針で、少しずつ業務に慣れていきました。 また、業務の合間に自主的に公式ドキュメントを読み込み、kintoneの技術を試すことで、案件アサイン時に備えて知見を蓄積しました。 加えて、社内外の勉強会への参加を通じてkintoneのみならず幅広い技術領域の知見も深め、「今流行している技術は何か?」や「他のエンジニアは何を考えながら仕事をしているのか」といった情報を蓄積していきました。

成長・気づき・学び

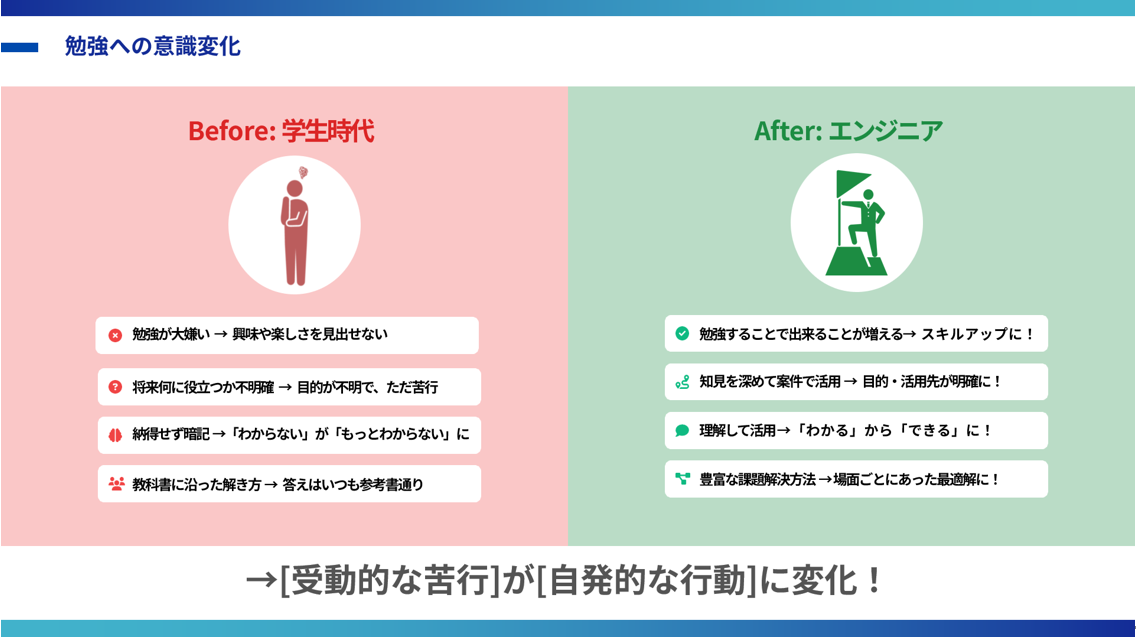

この1年間、エンジニアをやってみて特に大きな変化と言えば、 「勉強に対する意識が変化したこと」 ではないかと思います。 私は学生時代、受験勉強なりテスト勉強なり、とにかく勉強とつくものが大嫌いでした。 特にとにかく何かを暗記することや将来どこで使うか分からない知識を学ぶことに対して「なんでこれ勉強しなきゃいけないの?」と思ってしまい、まったくモチベーションが湧かない学生時代を過ごしてきました。 しかしエンジニアとして働き始めてからはその勉強に対して意識が変化していきました。具体的にはこれまで目的がなかったものが「業務課題を解決する」という明確なゴールが定まり、そのゴールに向けて必要な知見を自ら探索し、「仮説を立てて検証→理解を深める」といったプロセスを基本とした学びのスタイルを獲得したことで、苦手意識が払拭され、「あ!なんかもっと深堀して知りたいな」と意欲的に取り組んでいきたいと思うようになりました。(きっと学生時代の私がこの文章を見たら絶対嘘だと思いますが本当です☺) 例えば業務で扱うkintoneでは、単に公式ドキュメントを読んで技術知識を学ぶだけでなく、自分の開発環境でサンプルアプリを作成して動かしてみることで、仕組みを体系的に理解し、「何が原因で失敗したのか」「より効率的な仕組みはないのか」を追究する姿勢が身につきました。 またお客様へ対して、「kintoneとは何か?」「どんなことができるか?」を説明する業務があります。その業務遂行のためには学んだ知見を自分の言葉で整理し直す必要があり、そうした観点でも勉強の必要性を実感し、より意欲的に取り組むようになったのではないかと振り返って思います。 さらに同期が配属先で取り扱っている技術についてプライベートで話す時や社内勉強会参加を通じて、自分一人では気づかない視点や新しい技術動向に触れる経験も学習意欲を高める大きな要因になりました。 この様に自ら学びを得に行くことでChatGPTに教わっても出てこないような時短術や業務効率化のノウハウをはじめとした有益な情報を得ることができました。こうした先人が様々な経験と試行錯誤の末たどり着いた方法は、主体的に情報を掴みに動くことや学ぶことでしか得られない情報かと思っています。 学ぶこと以外の面でも、「振り返りの大事さ」にも気づきを得た1年だったかと思います。 日々の業務では楽しいことばかりではなく失敗することもあり、たとえば検証環境で思い通りに動作しなかった時や、コミュニケーションが上手く取れず認識齟齬が発生してしまった場合は、自分の知識・力量不足を痛感しました。 その失敗をした際に、これまでの学生時代では反省して終わりで止まっていましたが、社会人となってからは「原因は何か」「次同じミスをしないためにどのような施策が有効か」を考えることが求められました。こうした日々の行動を振り返る機会が入社してからとても多かったと思います。 振り返りをし始めたころは振り返ること自体億劫に感じていましたが、配属後に行っていた週報の記載内容にて「日々の業務にて挑戦したこと・失敗したこと」を繰り返し記載していくことで習慣化され、「自分ってこの1週間でこんなこと自然とチャレンジしていたな!」「このアクション良さそうだったけどあまり効果がなかったな」と考えられるようになりました。その結果、振り返りの習慣が付く以前では「その場しのぎで与えられた課題・タスクに取り組む」という受け身の姿勢でしたが、今では「常に何か改善できる部分がありそう」という観点を持ち「今の課題発見→仮説立案→情報収集→検証→フィードバックを受けて新たな課題を発見する」というPDCAサイクルを自ら回し、よりパフォーマンスを最大化できないか常に考え、業務に取り組むように振り返りの習慣を通じて意識が変わりました。今では週報こそなくなってしまいましたが、自発的に週1回振り返る時間を設けて日々の業務での自分の行動を振り返って個人的な業務改善を続けています。

最後に

文系からエンジニアとして1年間働いてみて、このIT業界、ひいてはエンジニア界隈は本当に多種多様な人がいて魅力のある世界だと感じました。技術的に理解が追いつかないことも多く、毎日プチ挫折の連続ですがそれでも「0から仕組みづくりに携われる」この業界に入って良かったと思います。 一方で「どのぐらい知識を持っているか」「どのぐらい技術力があるか」で生き残れるかどうかが分かれる弱肉強食な側面も持ち合わせている業界とも感じています。 加えて昨今の生成AI技術の発達により、ただ技術を知っているだけでは物足りない時代に突入しつつあります。 そういった時代だからこそ今後のキャリアとしては「AIには置き換えられないエンジニア」を目指すことが求められるのではないでしょうか。 私はこの「AIに置き換えられないエンジニア」に対して、「真にお客様視点に立って課題解決ができるエンジニア」が該当するのではないかと現時点では考えています。 車で言えば、エンジンの回転数とギア比が噛み合ってこそその車の性能を最大限発揮できるように、お客様の理想と我々が提供できる技術力が重なってこそ、最大限の課題解決支援ができるものではないかと考えております。 そのためにはお客様視点に寄り添って、「一緒に理想像を考えて、共に歩み、お客様の悩みを解決できるエンジニア」の様な文系出身の私だからこそ、“言葉で説明する力“や”相手目線に立って物事を考える力“を活かし、技術力に+αの価値を加えられるエンジニアになれるように今後も自己成長を続けていきたいです。 明日は何が起こるかわからないからこそ迎えるのが楽しいものです。これは昨今のIT業界にも同じことが言えるのではないでしょうか。今日覇権を取っている技術も明日には使われていない技術になってしまっていることもあり得るかもしれない。常にギアを上げ続けるのではなく、適宜ギアを落としたりしつつ目まぐるしく変化する風景を楽しみながら、エンジニア街道をドライブしていきます。

この記事を書いたメンバー

クラウドソリューション第2チーム 荒木 優一