私が実践した引継ぎ方法(新人研修にも使えるかも?)

こんにちは!株式会社パソナAIソリューションチームの朱志翔です。

最近、他のプロジェクトからの要請により、1年間携わっていたプロジェクトから離れることになりました。

限られた時間の中で効果的な引継ぎを行う必要があり、今回は1ヶ月半という期間をいただいて、様々な引継ぎ手法を実践してみました。

その経験と後任者のAさんからのフィードバックを通じて得た知見を共有し、これらの手法が新人研修にも応用できる可能性について考察したいと思います。

こんにちは!株式会社パソナAIソリューションチームの朱志翔です。

最近、他のプロジェクトからの要請により、1年間携わっていたプロジェクトから離れることになりました。

限られた時間の中で効果的な引継ぎを行う必要があり、今回は1ヶ月半という期間をいただいて、様々な引継ぎ手法を実践してみました。

その経験と後任者のAさんからのフィードバックを通じて得た知見を共有し、これらの手法が新人研修にも応用できる可能性について考察したいと思います。

知識・情報

2025/09/12 UP

- 勉強・学習法

- 仕事内容

- 働き方

従来の引継ぎ方法の課題

多くの場合、引継ぎといえば「資料作成」から始めるのが一般的ですよね。 特にエンジニア向けのプロダクトやプロジェクトでは、READMEなどのドキュメントを通じた情報伝達が主流となっています。 確かに、資料作成は引継ぎだけでなく、プロジェクト全般において大きなメリットがあります。

資料作成のメリット

・欲しい情報が検索しやすい ・複数人への情報共有が効率的 ・複雑な内容をじっくり理解できる ・後から見返すことが可能 ・編集履歴が追跡しやすい しかし、資料による情報伝達には大きなデメリットも存在します。

資料作成のデメリット

・読むだけでは情報が頭に入りづらい ・細かい操作手順は抜け漏れしやすい 自分は学生時代に、授業を受けるだけ、テキストを読むだけでは知識が頭に残りませんでした。一方的に吸収する勉強は集中しづらく、長続きしないものです。

実践した効果的な引継ぎ方法

そこで、以下の引継ぎ方法を考えて、実践してみました。

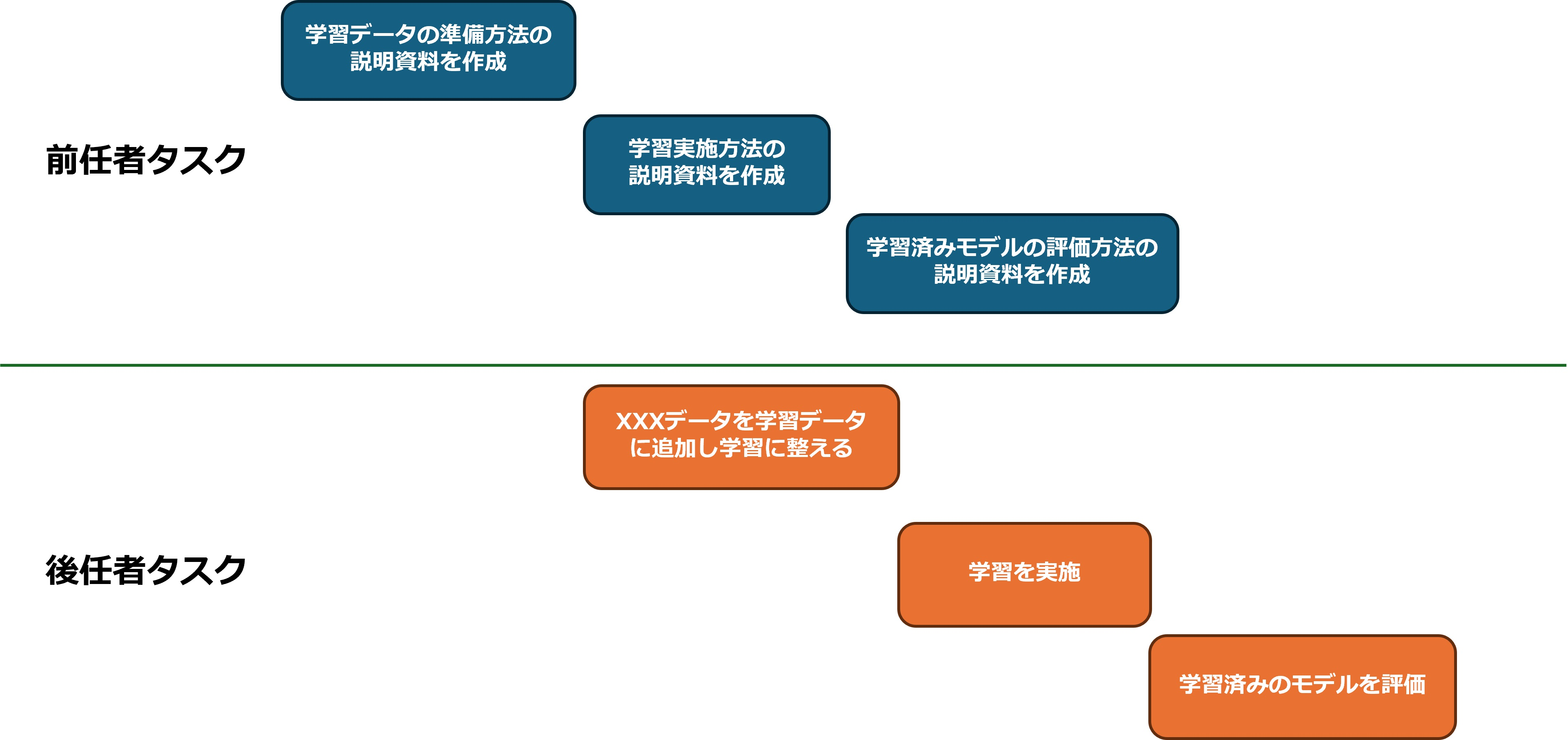

タスクベースでの計画的引継ぎ

資料をある程度整えた後、本来私が担当する予定だったタスクをAさんに回し、資料を確認しながら実際に手を動かしてもらいました。 この方法は、私が数社のベンチャー企業で働いていた頃の経験に基づいています。 社会人1年目、入社初日に即座に不具合修正のタスクにアサインされた経験から、目標を持って学習することの効果を実感していました。 実践型引継ぎの効果: ・目標が明確で集中しやすい ・知識が頭に入りやすい ・実際の業務フローを体験できる ・資料の不備を発見できる 事前の計画立てが重要 タスクに合わせて、引継ぎプランを立てて、Aさんと共有しているBacklogでガントチャートを作成しました。タスク進行の状況に合わせて引継ぎ資料を作成するという進め方です。 例えば、最初にお願いしたタスクは「データを追加してモデルを学習する」ことでした。そのために、データを追加する手順と学習手順の資料を先に作成しました。

Aさんからは、「先導して引き継ぎの流れを作ってくださったため、自分はその流れに乗るだけでよかった」というフィードバックをいただきました。 タスクを進めてもらって、理解されていないところがあったら、やり取りで情報を補足し、資料も改善していきます。例えば、Gitリポジトリのデフォルトブランチは通常mainですが、今回のプロジェクトのあるリポジトリは作業ブランチが別に設定されていました。しかし、この重要な情報を資料に記載し忘れていました。 Aさんがデフォルトのmainブランチで作業を進めると、手順通りに進めてもエラーが発生します。このフィードバックを受けて作業手順を確認することで、作業ブランチの情報が欠けていることに気づくことができました。

のりしろ期間の設置:共同作業による理解促進

特に現地で機械を操作する必要がある作業では、Aさんを同行させて一緒に実施しました。言い換えると、Aさんと一緒に仕事を進める期間を意図的に設けたということです。 共同作業の具体的な進め方 可能な限り私がそばでやり方を伝え、Aさんに実際に手を動かしてもらうことを重視しました。一度だけ見せて終わりではなく、できるだけ慣れるまで一緒に繰り返してもらいます。最初は私が主導して操作方法を説明し、次回はAさんに操作してもらいながら、間違いがあればその場で修正するというやり方です。

この方法について、Aさんから「自分が過去に担当した業務とは全く違う手順を踏んでいたので、自分だけでできるのかどうか不安でしたが、一緒に確認してくださったのでとても安心しました!」というフィードバックをいただきました。新しい業務に対する不安を軽減し、安心感を与えることができたのは、共同作業の大きなメリットだったと感じています。 また、共同作業中にAさんがどこでつまずくか、どの手順で混乱するかをリアルタイムで観察できるため、その場で説明を追加したり、資料を改善したりすることができました。

理解度確認:クイズ形式での認識チェック

Aさんの認識を確認するため、クイズ形式で質問を行いました。これにより「まだこの点が理解されていない」という気づきを得ることができました。

具体例として、私が担当していたあるAIモデルは、インスタンスセグメンテーションで抜き取った物体の領域を入力とし、その領域範囲内の特定の座標を出力するものでした。例でいうと、動物の画像を入力すると、その動物の心臓位置が出力されるような仕組みです。 このモデルの入出力についてクイズで質問したところ、Aさんは出力についてのみ正しく答えることができましたが、入力については理解が不十分でした。これにより、入力について改めて説明する必要があることが分かりました。

後任者からフィードバックを聞き、やり方を調整する

引継ぎ期間の終了前に、実践した手法についてAさんにフィードバックを聞きました。 Aさんが評価してくれた点: ・引継ぎプランの事前計画 ・細やかな手順の共有 ・質問への即座の応答 ・引継ぎ資料のリアルタイム更新 ・実際の機械を一緒に動かして確認 Aさんからの改善提案: 「学習や推論等をペアプログラミングのように、画面共有をしながら実演してほしかった。個人的には文書よりも一度実演した方が頭に入りやすく、Slack等でのやりとりも結果的に減らせると思った」 この提案の背景には、Aさんの実体験に基づいた深い洞察がありました。「ドキュメントを読んでわからない部分を質問」という形式では、かえってやりとりが増えてしまうことがあるというのです。なぜなら、1つの工程ごとに自分の作業が正しいかどうかを確認する必要があるからです。 ドキュメントは人間が作成するものなので、どうしても抜け漏れが発生してしまいます。そのため、ドキュメントの内容が正しいかどうかを確かめる意味も込めて、1作業ごとに確認が必要になります。結果として、1つのスレッドで何度もやりとりを重ね、情報も追いにくく、時間もかなりかかってしまうという状況が生まれます。 Aさんは別のプロジェクトで前任者として、後任者に軽くドキュメントを読んでもらった後に、ペアプログラミングのように一緒に一連の作業を行う方法を試したそうです。すると、初めにかかる時間は多少増えたものの、引継ぎをする側とされる側で共通の認識が取れ、ドキュメントの間違いにもその場で気づくことが可能になり、テキストでのやりとりも最小限で済むようになったとのことです。 まさに「百聞は一見にしかず」を実際に体感したエピソードでした。 このフィードバックを受けて、私は担当していた一連のAIモデルの学習と推論のパイプラインを、Aさんの前でパソコンを操作しながら一通り実演しました。実演中にまたいくつか共有していない手順が気づきました。同時に、Aさんもその場で認識を確認してくれて、だいぶ理解が深まったようです。

ソースコードの探り方を身に着けてもらう

最後に、クイズでAさんの認識を確認するとともに、ソースコードの探り方も実演しました。資料にない情報もソースコードに必ずあり、むしろソースコードこそが確実に正しい情報源だからです。情報の探り方を身に着けてもらえれば、自分がプロジェクトから抜けた後、引き継ぎ時に伝え忘れた情報があっても、Aさんご自身の力で見つけてもらえると思います。 中国語に「授人以鱼不如授人以渔」という格言があります。「人に魚を与えれば一日で食べてしまうが、釣り方を教えれば一生食べていける」という意味で、この考え方を意識することが重要だと思います。

新人研修への応用可能性

Aさんは私より10年程度経験の浅い後輩で、この引継ぎはある意味で新人研修に近い側面がありました。そのため、今回実践した引継ぎ方法は新人研修にも十分応用できると考えます。 特に効果的だと思うのは、座学だけでなく実際のタスクを通じた学習を重視すること、メンターのように共同作業期間を設けること、そして「百聞は一見にしかず」の考え方を基に実演重視の研修を行うことです。 これらのアプローチにより、学習効果の向上、研修期間の短縮、新人の早期戦力化、メンターと新人の双方向学習といった効果が期待できるでしょう。

引継ぎ・研修成功のための重要な原則

今回の経験から学んだ重要な原則がいくつかあります。 まず、引継ぎや研修が完了したかどうかの判断は、引継ぐ側や研修担当者ではなく、受け手であるAさんや新人が行うべきです。また、定期的なフィードバックの収集と、それに基づく改善を継続的に行うことが重要です。事前に立てた計画にこだわりすぎず、受け手の学習スタイルや理解度に応じて柔軟に方法を調整することも必要です。

まとめ

今回の引継ぎ経験を通じて、従来の資料中心のアプローチだけでは十分でないことがはっきりしました。実践型学習、共同作業、理解度確認、そして実演重視のアプローチを組み合わせることで、より効果的な知識移転が可能になります。 技術が急速に進歩し、動画学習が主流になってきている現代において、「百聞は一見にしかず」の考え方はますます重要になってきています。引継ぎや新人研修においても、この原則を活かしたアプローチを取り入れることで、組織全体の学習効率と知識継承の質を大幅に向上させることができると思います。 最後に、効果的な引継ぎや研修は一方通行の情報伝達ではなく、双方向のコミュニケーションと継続的な改善によって実現されることを強調したいと思います。受け手からのフィードバックを積極的に求め、それを基に手法を改善し続けることが、真に価値のある知識移転につながるのです。

この記事を書いたメンバー

AIソリューションチーム 朱

※男性の画像は生成AIによって作成されたものです。もし著作権に関するご指摘を頂いた場合には、速やかに修正いたします。